福津の観光情報

福岡県の北西部に位置し、福岡市と北九州市のほぼ中間に位置する、人口約6万5千人の

都市です。東部から南部にかけては許斐山・本木山・飯盛山などに、北西部は玄界灘に

囲まれている、海岸は玄海国定公園にも指定されており、風光明媚な土地です。

創建は約1700年前と古く、主祭神は「神功皇后」です。古事記や日本書記によれば、

神功皇后が渡韓の際に宮地嶽の山頂から開運を祈ったとされ、以来、「何事にも打ち勝つ開運の神」

として長い間信仰されてきました。

3つの日本一がある神社で、重さ5トンの大注連縄、大鈴と大太鼓があります。

また参道の先にある相島に夕陽が沈み、光り輝く道となる「光の道」の神社としても

知られています。1年のうち、2月と10月だけ出会える感動的な光景です。

|

|

|

宮地嶽神社参道

|

|

|

海を越えた交流の担い手として沖ノ島祭祀を行い、信仰の伝統を育んだ古代豪族宗像氏の

墳墓群です。 宗像氏は、5〜6世紀にかけて、入海に面し沖ノ島へと続く海を一望する台地上

に墳墓群を築きました。前方後円墳5基、円墳35基、方墳1基の計41基が現存しています。

|

|

|

西日本有数のウィンドサーフィンのメッカです。 2キロに渡って続く白い砂浜、青い松林、

夕日を眺めるにも格好の場所です。 そして海岸通りには、マリンスポーツのショップや、

カフェなどが軒を並べ、ドライブコースとしても人気があります。また、福間漁港海浜公園

にはマリーナや新鮮な魚介類を購入できる漁協直営の店もあります。

|

|

|

福津市にあるお勧めのいちご狩り・谷口観光いちご園

こだわりのアミノ酸液肥農法で作られたいちごは通常の糖度より甘みが強めです。

「あまおう」「さがほのか」の2種類栽培中です。

|

|

|

福津の地図

東峰村の観光情報

東峰村は福岡県の南東部に属し、大分県の日田市と隣接する村で、陶器の産地である

小石原村と農業が主体の宝珠山村が合併して誕生した人口約2000人の村です。

2017年の九州北部豪雨で甚大な被害を受け、現在も復興に向け頑張っています。

宝珠山地区

|

|

|

小石原焼

|

|

|

小石原焼窯元

|

|

|

|

|

|

|

|

|

行者杉

|

|

|

つづみの里公園 ポーン太の森キャンプ場

|

|

|

東峰村の地図

うきは & 久留米の観光情報

うきは市は、福岡県の南部に位置し、筑後川と耳納の山々の間の筑後平野に広がる都市で、

浮羽町と吉井町が合併して誕生した人口約2万7千人の都市です。

浮羽町は果物が美味しいところで、ブドウ、イチゴ、ナシ、カキ、モモが特産です。

吉井町は江戸時代、城下町久留米と天領日田を結ぶ豊後街道の宿場町。筑後川に堰を築き、

水を引き込み、豊かな農産物が育ち、酒造業、製麺業、精蝋などの産業が生まれた場所です。

久留米市はうきは市に隣接した築紫平野で最大の都市で、市町村合併で、2005年に北野町・

三潴町・城島町・田主丸町を編入し人口が30万人を突破、2008年に中核市に移行しました。

|

|

|

|

吉井町は江戸時代、城下町久留米と天領日田を結ぶ豊後街道の宿場町。筑後川に堰を築き、

水を引き込み、豊かな農産物が育ち、酒造業、製麺業、精蝋などの産業が生まれた場所です。

今ある白壁土蔵の家々は、明治初期までに、三度もの大火の経験から、防火対策の意味も含め

建てられたもので、国の文化庁より、「伝統的建造物群保存地区」の選定を受けました。

|

|

|

町並み交流館商屋は、海産物問屋だった建物で、文化庁の伝統的建築物群保存地区に指定

されました。その建物の1階に食事処 白花綜があります。

料理長は高松宮殿下にも料理を献上した経験もあり、地元うきはの食材を使った真心のこもった

食事を楽しむことが出来ます。

|

|

城ヶ鼻公園内にある神社で、商売繁盛、五穀豊穣、酒造と健康、長命長寿、学問の神様と

言われています。山に沿って続く赤い鳥居を登ると、見晴らしのよい景色が広がるビュー

スポットで、天気がよければ、原鶴温泉や遠くは甘木方面を見渡すことができます。

春は桜の名所としても知られています。

2021年2月11日~4月3日開催

九州のひなまつり発祥の地の一つとして知られています。

宿場町いわゆる庶民のおひなさまと言える「おきあげ」と「箱びな」です。「おきあげ」とは、

おひなさま、歌舞伎や浮世絵を題材に、各家々の女性が手作りしたものである。当時はワラや

畳のへりに挿して「箱びな」の周りを彩るように飾りました。こういうおひなさまが旧家、

商店や公共施設に飾ってあり、古い建物の内外も合わせて見ることができます。

|

|

|

紅乙女酒造(田主丸)

耳納山の麓に紅乙女の蒸留所はあります。緑に囲まれ、野鳥のさえずりが聞こえてくる静かな

自然の中で、紅乙女の原酒は眠りについています。ステンドグラスがやわらかな光をそそぎ、

空調設備は一切なく自然のまま四季に抱かれた蒸留所をぜひ見学にいらしてください。

ゲストハウスでは、「紅乙女」の祥酎の数々を試飲できます。自然に磨かれた逸品を

ご賞味できます。

|

|

|

「河童伝説」が残る久留米市田主丸町。愛嬌のあるカッパが出迎えてくれるJR田主丸駅。

また、屋根もカッパの甲羅にちなんだ緑色で、駅舎の全景はカッパがねそっべているところを

モチーフにした、とってもユニークなデザインです。

黄色い口ばしと、クリクリっとしたおメメのとってもキュートなカッパさんです。

|

|

|

高良大社 (久留米)

耳納連山の最西端、標高312メートルの高良山に鎮座する、筑後国一の宮の高良大社。

社殿は神社建築としては、九州最大の大きさで、国の重要文化財です。

「高良の神様」は、厄除け・延命長寿・福徳円満はじめ、交通安全、生活全般をお守りくださる

神様として篤く信仰されています。

また、境内の展望台からは久留米市街はもとより筑後地方を一望することもできます。

うきは & 久留米の地図

宗像の観光情報

宗像市は、北九州市と福岡市のほぼ中間に位置、響灘・玄界灘に臨む都市で、

大島・地島・沖ノ島も市域に含まれます。人口が約9万7千人です。

世界遺産に登録された、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群

その中心が、宗像三女神を祀る辺津宮、中津宮、沖津宮から成る宗像大社。

宗像と自然豊かで聖なる島・大島を巡り、古くから継承された自然と神々を崇拝

する日本人の心の故郷に触れるところです。

全国的にも名高い宗像大社は、天照大神の御子神・三柱の姫神様を祀っていまする。

三宮の総社である「辺津宮」は、三姫神のうち三女にあたる市杵島姫神を主祭神と

しています。皇室、国家を守護する神として、宗像大神をお祀りする神社は全国に

6000余社あり、宗像大社はその総本宮です。2017年に「神宿る島」宗像・沖ノ島と

関連遺産群としてユネスコ世界文化遺産に登録されました。

|

「宗像三女神降臨の地」として伝わる“高宮祭場”は、間近で直接見ることが出来る

全国でも数少ない古代祭場の一つです。

奈良時代以前は社殿が無く、神奈備としての杜や山や島などを聖なる所と祀られていました。

いにしえの時を今に伝える高宮祭場は、今日では数少ない神籬の古代祭場であり、古神道の

聖地として多くの崇敬を集めています。

唐津街道赤間宿は筑前21宿のうちの一つとして江戸時代から明治期の鉄道開通期までは宿場町

として、宗像地方の物資の集積地として発展しました。今も白壁や格子窓といった昔の家並みが

残っています。出光興産創始者、出光佐三翁の生家も残っており、赤間宿まつりなどでは、

好意で生家が公開されています。

|

|

|

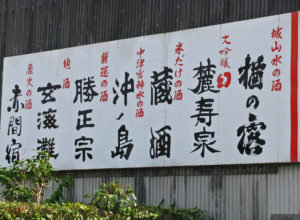

1790年(寛政2年)に三郎丸にて創業。明治6(1873)年の筑前竹槍一揆で打壊しにあったのちに現在地に

移りました。宗像大社のご神酒「楢の露」や「沖ノ島」の醸造元として知られ、主屋と煙突は国の

有形文化財に登録されています。酒蔵見学も可能です。

|

|

|

弘法大師(空海)が中国より帰朝した806年(大同元年)、日本で最初に創建したと伝えられる

真言宗最古のお寺です。七堂伽藍を構えて宗像大社の神宮寺として栄えてきました。寺には、

弘法大師の作と伝えられる「不動明王立像」(国指定重要文化財)、五仏堂(県指定文化財)、

護摩堂などがあります。また鎮国寺は「花と祈願の寺」と言われるほど年間を通じて美しい

花々を楽しめる名所としても大変有名で、梅・桜などが楽しめる春には毎年盛大に「花まつり」

が行われています。

|

|

|

鐘崎、神湊間の弓状の海岸に幅1km、長さ5.5kmにわたって続く松原です。藩政時代、

藩主の黒田長政が防風林として植えたこの松原は、筑前八松原の筆頭松原と呼ばれています。

目の前に大島、地島が浮かび夏は海水浴で賑わいます。

|

|

|

宗像の寿司処 ふく仙

この地で創業し、地元のお客様に愛されて今年で22年。鐘崎の新鮮な魚を使った寿司は最高です。

ふぐやアナゴをはじめとして季節ごとの楽しみがあります。

宗像を訪れたときは是非お立ち寄りください。

|

|

|

宗像の海鮮料理

|

|

|

宗像の地図

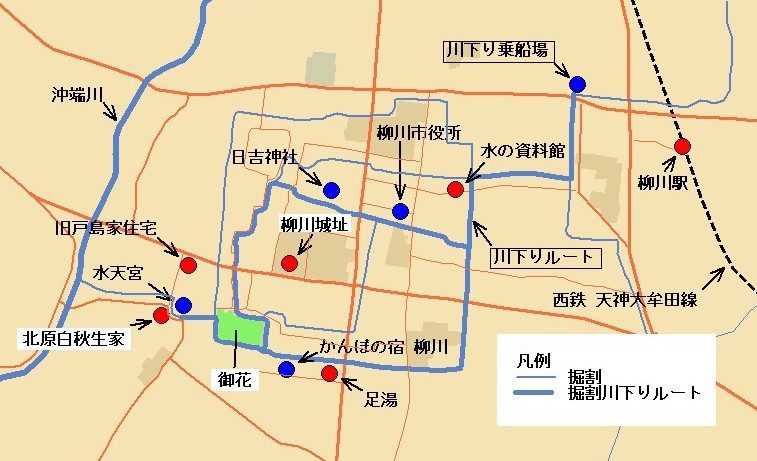

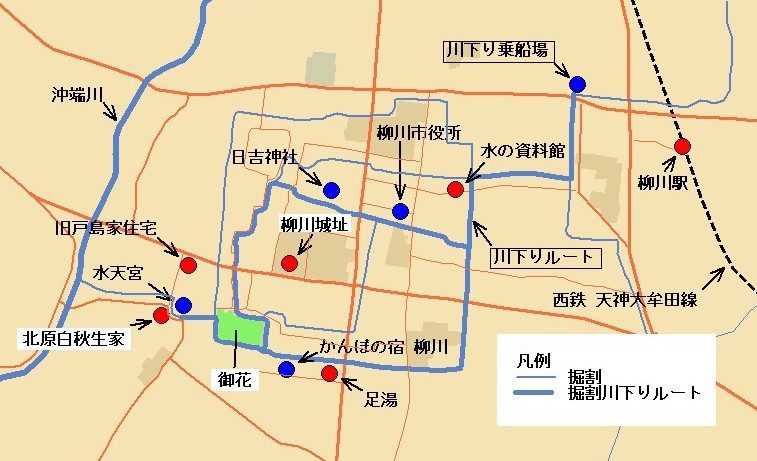

柳川の観光情報

柳川市は福岡県の南部、筑後地方の南西部に位置する人口6万4千人の都市です。

市内を掘割が縦横に流れることから水の都と呼ばれ、筑後地方南西部における商業の中心地

であるとともに、鰻料理、掘割を使った川下り、旧藩主立花氏の別邸「御花」が全国的にも有名。

このほかにも干拓地を中心にい草、有明海で海苔の養殖なども盛んな都市です。

柳川観光の楽しみに一つが 川下りです。

2キロ四方、延長60キロにわたって網目状の堀割が巡らされた水郷のまち柳川。

堀割をどんこ舟で回る“川下り”は、柳川観光の目玉です。

船頭の舟歌と心地よい水音を聞きながら、のんびりとした時間が過ごせます。

|

|

江戸時代以来、柳川藩主立花家の邸宅だった御花。明治時代に十四代立花寛治伯爵によって

整えられた松濤園をはじめ、現在、敷地全体が「立花氏庭園」として国の名勝に指定され、

水郷 柳川の観光名所となっています。

|

|

|

柳川に生まれ、多感なときをこの美しいまちで暮らした白秋。ふるさとの豊かな表情は、

白秋の心の中に、柔らかで、温かで、穏やかな“情”を育みました。

白秋を偲ぶたくさんの品々、その姿は、彼がこよなく愛した柳川の歴史となっています。

|

|

|

うなぎのせいろ蒸し発祥の地・柳川、すのこを引いたせいろに、タレをまぶしたご飯を入れ、

その上にうなぎの蒲焼きと錦糸卵を乗せ、じっくり蒸しあげる「鰻のせいろ蒸し」。

柳川名物「うなぎのせいろ蒸し」が登場するのは、1681年、老舗店『元祖元吉屋』で、せいろ蒸し

という調理法が発祥しました。江戸で『元祖本吉屋』の初代ご主人が関東で「うなぎ」の蒲焼きを

知り、「せいろ蒸し」の調理法を考案されました。皮が堅い「うなぎ」をより柔らかく、

ホカホカの状態でめし上がり頂きたいとの温かな思いやりから生まれたのが「せいろ蒸し」です。

|

|

|

有明海の海鮮料理を食べるなら柳川の夜明茶屋、鮮魚店に併設された魚屋食堂です。

クッゾコの煮付け、ワケノシンノスの味噌煮、エツの酢漬け、子持ちイイダコ、

ワタリガニなどなど・・・。柳川ならではの新鮮素材を、柳川ならではの調理法で味わって

いただきます。有明海産の天然うなぎが入荷している時は是非ご賞味ください。まさに、

有明海そのものを味わうことが出来ます。

|

柳川地方では、昔から女の子が生まれると初節句に子供の健やかな成長を願い、雛段と一緒に

色とりどりの「さげもん」を飾り、盛大に祝うのが習わしです。さげもんとは、縁起の良い鶴や

ウサギ、ひよこ、這い人形などの布細工と鮮やかな糸で巻き上げた「柳川まり」とを組み合わせた

もので、「幸福」「健康」など、母親、祖母、親戚等の願いが込められています。

この色鮮やかで暖かい雰囲気の柳川雛祭りをみなさんに楽しんでいただこうと、観光施設や店舗に

飾り付けたのが「さげもんめぐり」の始まりです。期間中は、市内各所で見ることができ、

「おひな様始祭」「柳川きもの日和」「おひな様水上パレード」等の催しもあります。

|

|

|

柳川の地図

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行

星野村の観光情報

星野村は、福岡県の南東部に位置し、東西に細長く、東は標高1,006mのカラ迫岳を背に、

大分県との県境の緑豊かな山村です。急峻な地形のなか、星野川やその支流沿いに石積みの

棚田と茶畑が広がる風景が、星野村独特の農村風景です。

星野村の風土と気候、そして先人たちから引き継がれた栽培製法技術が、甘みと香り豊かな

お茶を育て、高級茶ブランド「星野茶」を守り続けています。

星野村の原風景

|

|

|

玉露の里として知られる星野村、茶の文化館はお茶を学び、味わい、そして体験することが

できる施設です。緑の山並みと棚田の風景、ゆっくりとした時間が流れる中、お茶の魅力を感じる

空間へ、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。館内ではこの伝統本玉露を「しずく茶」として

味わうことができます。穏やかな風景に浸りながら、極上のひとしずくをどうぞ。

|

|

|

平和の願い、永遠に! 茶の文化館となりにある平和の広場。その奥には三角の塔が立ち、

その頂点には小さな炎が揺らいでいます。平和の塔と平和の火です。昭和20年に広島に投下され、

町を焼き尽くした原爆の残り火を星野村の山本達雄さんが亡くなった叔父の形見にと持ち帰り

大切に守ってきた火です。星野村ではその火を引き継ぎ、平和を祈りながら大切に守り続けています。

|

|

|

昼も夜も星に会える公開天文台です。土日祝日そして平日でも昼間から望遠鏡が公開されている

全国的にも稀な天文台です。併設するプチホテルでは宿泊もでき、時間を気にせず夜空を満喫

することができます。 2017年のリニューアルで九州最大の100cm天体望遠鏡が設置されました。

コンピューターで制御する九州最大の口径100cmと65cmの望遠鏡は、はるかな宇宙の星の

輝きを鮮やかにとらえることができます。

|

|

|

周囲700mの自然湖「麻生池」を囲んで広がる池の山キャンプ場は、50年の歴史を持つ

キャンプ場です。その静かな湖畔を、28棟のロッジやバンガローが取り囲み、バーベキューや

キャンプをお楽しみいただけます。キャンプ場内には、レストラン湖畔もあります。

|

|

|

星野村を一望できる星のふるさと公園の一角にある宿泊施設です。木の香りただよう空間には

14室のゲストルームがあります。うち2室には部屋付きの半露天風呂を設置しています。

また2つの「家族湯」もあります。

お隣の星の温泉館きららには、棚田や耳納連山を見渡す「みはらしの湯」と緑豊かな樹木に囲まれた

「もりの湯」でおくつろぎ下さい。温泉の効能と大自然の息吹が訪れる人を元気にしてくれます。

|

|

|

星野村の中でも、最も美しい石積みの棚田とされているのが、広内・上原地区の棚田です。

この棚田は、1994年(平成6年)「美しい日本のむら景観コンテスト」農林大臣賞を受賞し、

1999年(平成11年)には「日本の棚田百選)にも選ばれたほどです。約12.6haの広さに425枚、

137段(標高差230m)に亘って広がる棚田は、山の形に沿った美しい階段模様を眺めることが

できます。

|

|

|

基本情報

| ・住 所 | 福岡県八女市星野村 |

| ・アクセス |

車:九州自動車道 広川IC、八女ICより約50分、大分自動車道 杷木ICより約50分 |

星野村の地図

北九州発バスツアー / 大牟田の旅

お客様の団体のための、北九州発着・オーダーメイドバスツアーです。

自治会、婦人会、老人クラブ、趣味のクラブ、職場の仲間、同窓会や子ども会などの

各種の旅行にご利用ください。参加人数に応じた貸切バスの手配から、

お好みに合わせた食事場所のアレンジや観光施設の手配まで行います。

また参加者全員に時間行程や旅先の情報を記載した「旅のしおり」をお配りします。

ツアーのポイント

三池炭鉱は、日本一の出炭量を誇った日本の近代化の象徴です。

積極的な洋式採炭技術の導入により石炭の増産体制を確立し、海外への石炭輸出により外貨を

獲得、日本の近代工業化をエネルギー面で支えました。

このツアーでは、世界遺産・明治日本の産業革命遺産を含む石炭産業関連遺産を巡りながら、

先人の取組を紹介します。

行 程

8:30 北九州市のご指定の場所 出発

=== 北九州都市高速 → 九州自動車道 →南関IC ===

・三池炭鉱 万田抗 → 三池炭鉱 宮原坑

・三井港倶楽部で昼食

・三池港 日本で唯一の閘門式ドック

=== 南関IC → 九州自動車道 → 北九州都市高速===

17:30頃 北九州市のご指定の場所 出発

オプション

・大牟田市石炭産業科学館

・大牟田市動物園

・三川坑

旅の見どころ

三池炭鉱 万田坑 (世界遺産)

|

|

|

三池炭鉱 宮原抗 (世界遺産)

|

|

|

三井港倶楽部

|

|

|

三池港 日本で唯一の閘門式ドック(世界遺産)

|

|

|

オプション

大牟田市石炭産業科学館

|

|

|

大牟田市動物園

|

|

|

三川坑

|

|

|

旅行代金

お客様の人数、発着場所、食事の内容や訪問する観光施設等の旅行条件に従い

パッケージとして見積致します。

お問合せ・お申込先

ジャパン九州ツーリスト株式会社

福岡県知事登録旅行業 第3-688号

電話 093-521-8897 FAX 093-521-8898

Email info@japan-kyushu-tourist.com

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行

北九州発バスツアー / 太宰府 & 宇美パワースポット巡りの旅

お客様の団体のための、北九州発着・オーダーメイドバスツアーです。

自治会、婦人会、老人クラブ、趣味のクラブ、職場の仲間、同窓会や子ども会などの

各種の旅行にご利用ください。参加人数に応じた貸切バスの手配から、

お好みに合わせた食事場所のアレンジや観光施設の手配まで行います。

また参加者全員に時間行程や旅先の情報を記載した「旅のしおり」をお配りします。

ツアーのポイント

太宰府は、約1300年前、九州全体を管轄する「大宰府」という大きな役所が置かれ、

約500年の長い間、その役割を果たしてきたところです。

その地域に多くの神社もあり、人々の生活を見守り続けています。

そして、人生の節目ごとに神様にお願いごととお礼をして生活を営んでいます。

この地には、人生の誕生から、縁結び、学業や仕事の神様が見守っています。

行 程

9:00 北九州市のご指定の場所出発

=== 北九州都市高速 → 九州自動車道 (古賀SAで休憩) → 太宰府IC ===

・宝満宮竈門神社 : 宝満山に鎮座する縁結びの神様、人気漫画「鬼滅の刃」の聖地

・太宰府天満宮 : 菅原道真公を祀る学問の神様

・照星館で昼食

・太宰府政庁跡 :九州を所管する「大宰府」という大きな役所が置かれ場所

・坂本八幡宮 : 令和元号のゆかりの地

・宇美八幡宮 : 神功皇后が応神天皇(八幡神)を出産された地、安産の神様

=== 福岡IC → 九州自動車道(古賀SAで休憩)→ 北九州都市高速 ===

17:30頃 北九州市のご指定の場所解散

旅の見どころ

鬼滅の刃の発祥の地ともいわれている神社です。大宰府政庁の北東に位置し、宝満山の山頂に上宮、

山麓に下宮が鎮座し、鬼門を守るとされています。現在では、縁結びの神として知られ、

下宮境内では、春には桜、初夏にはシャクナゲ、そして秋には紅葉が四季折々の彩りを添えています。

大宰権帥として大宰府に左遷され、この地で亡くなった菅原道真をまつる。学問の神として

有名です。本殿はその墓所の上に建立され、現在の本殿(重要文化財)は1591年の再建である。

広い境内ではクス、梅、花しょうぶが四季折々の香りを漂わせる。正月にはうそ替え・鬼すべ、

春には曲水の宴、また秋には神幸式などの神事・祭事が執り行われます。

|

|

|

平城京、平安京に次ぐ、外国との交渉の窓口となる役所(大宰府)の跡

7世紀後半、大和朝廷は那の津の宮家(みやけ)をここに移し、奈良・平安時代を通して九州を治め、

我が国の西の守り(防衛)、外国との交渉の窓口となる役所(大宰府)とした。万葉集には”遠の朝廷と

詠まれ、その規模をしのばせる立派な礎石が残り、そこを中心に門や回廊、周辺の役所跡等が整備

されて、現在は公園となっています。(国の特別史跡)

|

|

|

「令和」の引用元の万葉集の歌が詠まれたとされる場所・坂本八幡宮。

大伴旅人は730年(天平2)正月13日に自宅で役人らを招き、梅の花を題材にした歌会

「梅花の宴」を開きました。そこで詠まれた三十二首の序文

「 初春の令月にして、 気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫ず」から

新元号の「令和」が選ばれました。

|

|

|

神功皇后が三韓征伐かの帰途に応神天皇を出産されたといわれる地です。

神社は敏達天皇の時代(572年~586年)に創建されたといわれています。

境内には、助産師の始祖が祭られている「湯方社」、応神天皇の産湯に使ったとされる

「産湯の水」、神功皇后が出産された際につかまったとされる「子安の木」などがあります。

旅行代金

お客様の人数、発着場所、食事の内容や訪問する観光施設等の旅行条件に従い

パッケージとして見積致します。

太宰府 & 宇美の地図

お問合せ・お申込先

ジャパン九州ツーリスト株式会社

福岡県知事登録旅行業 第3-688号

電話 093-521-8897 FAX 093-521-8898

Email info@japan-kyushu-tourist.com

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行

北九州発バスツアー / 柳川の旅

お客様の団体のための、北九州発着・オーダーメイドバスツアーです。

自治会、婦人会、老人クラブ、趣味のクラブ、職場の仲間、同窓会や子ども会などの

各種の旅行にご利用ください。参加人数に応じた貸切バスの手配から、

お好みに合わせた食事場所のアレンジや観光施設の手配まで行います。

また参加者全員に時間行程や旅先の情報を記載した「旅のしおり」をお配りします。

ツアーのポイント

柳川は福岡県の南西部に位置し、北西には有明海に注ぐ筑後川、東には矢部川が流れる

自然環境豊かなまち柳川です。市内を掘割が縦横に流れることから水の都と呼ばれ、

筑後地方南西部における商業の中心地であるとともに、うなぎ料理、掘割を使った川下り、

柳川藩主立花氏の別邸「御花」が全国的にも有名です。

このほかにも干拓地を中心にい草、有明海で海苔の養殖なども盛んな都市です。

行 程

8:30 北九州市のご指定の場所 出発

=== 北九州都市高速 → 九州自動車道 みやま柳川IC ===

・柳川散策 北原白秋生家など

・酒蔵見学

・道の駅みやま

=== みやま柳川IC → 九州自動車道 → 北九州都市高速 ===

17:30頃 北九州市のご指定の場所 解散

旅の見どころ

柳川観光の楽しみに一つが 川下りです。

2キロ四方、延長60キロにわたって網目状の堀割が巡らされた水郷のまち柳川。

堀割をどんこ舟で回る“川下り”は、柳川観光の目玉です。

船頭の舟歌と心地よい水音を聞きながら、のんびりとした時間が過ごせます。

|

|

江戸時代以来、柳川藩主立花家の邸宅だった御花。明治時代に十四代立花寛治伯爵によって

整えられた松濤園をはじめ、現在、敷地全体が「立花氏庭園」として国の名勝に指定され、

水郷 柳川の観光名所となっています。

|

|

|

柳川に生まれ、多感なときをこの美しいまちで暮らした白秋。ふるさとの豊かな表情は、

白秋の心の中に、柔らかで、温かで、穏やかな“情”を育みました。

白秋を偲ぶたくさんの品々、その姿は、彼がこよなく愛した柳川の歴史となっています。

|

|

|

うなぎのせいろ蒸し発祥の地・柳川、すのこを引いたせいろに、タレをまぶしたご飯を入れ、

その上にうなぎの蒲焼きと錦糸卵を乗せ、じっくり蒸しあげる「鰻のせいろ蒸し」。

柳川名物「うなぎのせいろ蒸し」が登場するのは、1681年、老舗店『元祖元吉屋』で、せいろ蒸し

という調理法が発祥しました。江戸で『元祖本吉屋』の初代ご主人が関東で「うなぎ」の蒲焼きを

知り、「せいろ蒸し」の調理法を考案されました。皮が堅い「うなぎ」をより柔らかく、

ホカホカの状態でめし上がり頂きたいとの温かな思いやりから生まれたのが「せいろ蒸し」です。

|

|

|

有明海の海鮮料理を食べるなら柳川の夜明茶屋、鮮魚店に併設された魚屋食堂です。

クッゾコの煮付け、ワケノシンノスの味噌煮、エツの酢漬け、子持ちイイダコ、

ワタリガニなどなど・・・。柳川ならではの新鮮素材を、柳川ならではの調理法で味わって

いただきます。有明海産の天然うなぎが入荷している時は是非ご賞味ください。まさに、

有明海そのものを味わうことが出来ます。

|

酒蔵見学

|

|

|

|

旅行代金

お客様の人数、発着場所、食事の内容や訪問する観光施設等の旅行条件に従い

パッケージとして見積致します。

柳川の地図

お問合せ・お申込先

ジャパン九州ツーリスト株式会社

福岡県知事登録旅行業 第3-688号

電話 093-521-8897 FAX 093-521-8898

Email info@japan-kyushu-tourist.com

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行

北九州発バスツアー / 糸島の旅

お客様の団体のための、北九州発着・オーダーメイドバスツアーです。

自治会、婦人会、老人クラブ、趣味のクラブ、職場の仲間、同窓会や子ども会などの

各種の旅行にご利用ください。参加人数に応じた貸切バスの手配から、

お好みに合わせた食事場所のアレンジや観光施設の手配まで行います。

また参加者全員に時間行程や旅先の情報を記載した「旅のしおり」をお配りします。

ツアーのポイント

糸島市は、旧前原市、二丈町と志摩町が合併して誕生した人口9万8千人の都市です。

玄界灘に面した沿岸一帯は玄海国定公園に指定されており、白砂青松の松原が

広がっています。他にも三大玄武洞とも謳われる芥屋大門や、日本の渚百選・日本の

夕陽百選に選ばれた二見ヶ浦など多くの景勝地があります。

豊かな自然環境のなかで、グルメや様々な楽しみができる福岡市から一番近い

観光・リゾート地です。

行 程

8:30 北九州市のご指定の場所出発

=== 北九州都市高速 → 九州自動車道 → 福岡都市高速 → 西九州自動車道 ===

・伊都菜彩で買物

・昼食 お勧めの食事処・磯の屋

=== 西九州自動車道 → 福岡都市高速 → 九州自動車道 → 北九州都市高速 ===

17:30頃 北九州市のご指定の場所出発 解散

旅の見どころ

市の北部に位置し、夫婦岩は海岸から約150メートルの海中に屹立しています。

古くから櫻井神社の社地として神聖な場と崇敬され、毎年5月の大潮の干潮を期して長さ30

メートル、重さ1トンの大注連縄が張られています。

福岡県の西に位置する糸島半島、半島の西側の海岸線をひたすら走り続け、その西の

突端にあるのが、製塩所「工房とったん」です。

この海では、玄界灘の内海と外海がちょうどぶつかり合い、山と海の豊富なミネラルが

混ざりあっている、そんな場所で、またいちの塩は作られています。

昼 食

海鮮料理のレストラン 磯の屋

|

|

|

|

浜地酒造の初代、濱地新九郎は無類の芸事好きで、ある時、福岡城で行われた薪能にいたく心酔し、

翌日酒蔵の裏山から杉の大木を切り出し、杉の舞台を作りました。

そのようないきさつで「杉能舎」・・・杉の能舞台のある家と呼ばれるようになりました。

725年に聖武天皇の勅願を受けた清賀上人によって開山され、約1300年の歴史を誇る

由緒ある寺院です。境内には、福岡県の天然記念物、樹齢約400年の大楓がそびえ、

紅葉の頃には多くの人が拝観に訪れ、その美しさに息をのみます。国の重要文化財

「木造千手観音立像」や、福岡県の指定文化財「木造多聞天像」などの拝観に加え、

庭に勢ぞろいした五百羅漢の愛らしさも必見です。季節ごとに足を延ばしたくなるお寺です。

|

|

|

オプション

姉子の浜は、玄界灘の荒波によって形成された浅瀬の白浜海岸で、九州でも珍しい鳴き

砂海岸です。砂浜は長さ1.1キロメートル、幅約20メートルで、国道202号線沿いに弓状に広がり、

夕日の美しい場所としても知られています。

砂が鳴く音は石英の摩擦によるもので、きれいな浜でしか鳴かないと言われています。

砂の上を歩くとキュッキュッと不思議な音がします。

糸島を代表する景勝地のひとつ「芥屋の大門(けやのおおと)」。

糸島の北西端にあり、国の天然記念物にも指定されている日本三大玄武洞の一つです。

洞窟の中へと入る遊覧船は30分ほどの所要時間です。

玄界灘の荒波にささえられてできた自然のオブジェ。六角形や八角形の柱状節理が美しい。

標高900メートルの羽金山の中腹に位置し、落差は約24メートル。マイナスイオンと自然あふれる

憩いの場としてファミリー層に親しまれています。

周辺には、約5000株10万本のあじさいが植樹され、6月中旬から7月上旬にかけて見頃を迎えます。

滝周辺では、ヤマメ釣り体験や名物そうめん流しも楽しめます。また、食事処「四季の茶屋」では、

ヤマメを贅沢に使った定食やそば打ち体験が楽しめます。

旅行代金

お客様の人数、発着場所、食事の内容や訪問する観光施設等の旅行条件に従い

パッケージとして見積致します。

糸島の地図

お問合せ・お申込先

ジャパン九州ツーリスト株式会社

福岡県知事登録旅行業 第3-688号

電話 093-521-8897 FAX 093-521-8898

Email info@japan-kyushu–tourist.com

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行