鉄鋼の産業発展物語 第6話 / 反射炉で始まった日本の鉄づくり

なぜ反射炉を造ったのか

ヨーロッパに対し300年も遅れていた日本の鉄づくりの技術では大型の洋式大砲を

製造することは困難であったが、外国の技術者を外国の技術者を招聘することの

叶わない時代でもあった。

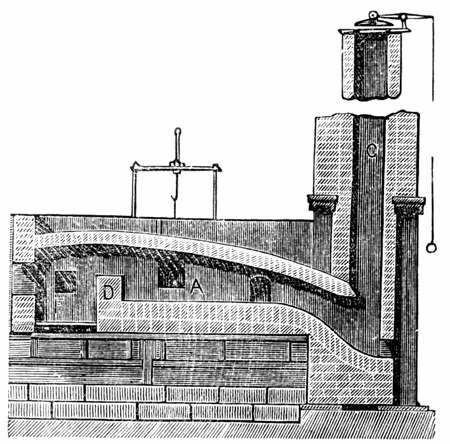

ヨーロッパの反射炉 ヒュゲンの技術書

そこで、佐賀藩の鍋島直正はオランダのヒュゲン著の技術書「ロイク国立製鉄大砲鋳造所に

おける鋳造法」の翻訳を伊東玄朴に命じて大島高任達と完成させた。

おける鋳造法」の翻訳を伊東玄朴に命じて大島高任達と完成させた。

鋳造の原理しか記載していない技術書を解読しながら反射炉の建設が始まる。

●各地で建設された反射炉

1853年に佐賀藩が、江戸で反射炉試作を行った江川英龍の協力を得ながら築地反射炉を

完成させ、日本で初めて銑鉄性の大砲を製造した。

萩反射炉 韮山反射炉

同年に島原藩も現在の大分県宇佐に佐田反射炉を完成させ海防の強化を図った。

水戸藩では徳川斉昭が南部藩士の大島高任を招き、1854年に那珂湊反射炉を完成させた。

更に、1857年には那珂湊2号反射炉も完成させた。

萩藩は佐賀藩の技術を導入し、1854年に試験用の萩反射炉を建設するも、実用化はされなかった。

この反射炉は現存し、世界遺産に登録された。

この反射炉は現存し、世界遺産に登録された。

薩摩藩も佐賀藩の協力を得て、1857年に集成館反射炉を完成させ、日本初の近代的な方法で

大量生産を行った。

大量生産を行った。

江戸幕府は、江川英龍の指導の基で、当初下田に建設する予定であったが、ペリー艦隊の水兵

の侵入事件が起こり、1857年に韮山反射炉を完成させた。これも現存し世界遺産に登録された。

の侵入事件が起こり、1857年に韮山反射炉を完成させた。これも現存し世界遺産に登録された。

また、鳥取藩も六尾反射炉を1857年に完成させた。

更に、江戸幕府は東京水道橋に滝野川反射炉を1864年に完成させる。

日本各地の反射炉で造られた大砲は、幕末には外国勢力への牽制や明治維新に入って

1868年に勃発した戊辰戦争で用いられたと言われている。

1868年に勃発した戊辰戦争で用いられたと言われている。

●反射炉建設の背景と問題点

日本の反射炉の基となった「ロイク国立製鉄大砲鋳造所における鋳造法」は、

1783年にイギリスのH.コートが開発したパドル法の反射炉であった。

1783年にイギリスのH.コートが開発したパドル法の反射炉であった。

反射炉で鉄(鋼)をつくるには一回の作業に10時間以上を要し、得られる鋼は少ないため

大量生産に向いていなかった。

そのためヨーロッパでは次第に反射炉法が廃れ、連続的に大量生産できる高炉法に移行し、

高炉の技術が急速に発達していった。

大量生産に向いていなかった。

そのためヨーロッパでは次第に反射炉法が廃れ、連続的に大量生産できる高炉法に移行し、

高炉の技術が急速に発達していった。

しかし当時の日本では鉄づくりの技術も遅れていたため、古来の「たたら製鉄」みたいに砂鉄を

原料として、反射炉を使う方法を採用し、上述のように各地で多くの沢山建設された。

原料として、反射炉を使う方法を採用し、上述のように各地で多くの沢山建設された。

●反射炉法から高炉法への移行

反射炉の欠点をいち早く見抜き、最初から高炉法の重要性に着目したのが、

南部藩の大島高任であった。

大島高任 釜石の洋式高炉跡

最初大島は水戸藩の徳川斉昭の依頼で、1854年に那珂湊反射炉を建設するが、

安定して鉄を大量に生産するためには高炉が必要だと、釜石において日本で最初の

洋式高炉建設に取り掛かる。

安定して鉄を大量に生産するためには高炉が必要だと、釜石において日本で最初の

洋式高炉建設に取り掛かる。

第7話は、舞台を釜石に移し、高炉による鉄づくりを紹介します。