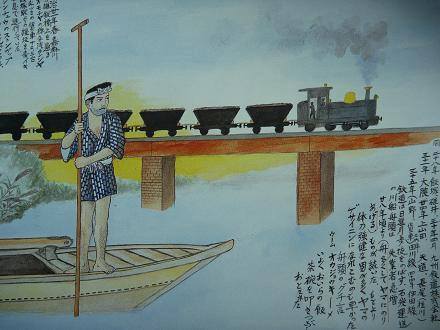

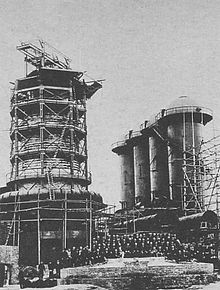

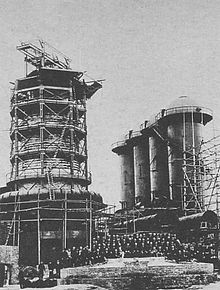

佐賀の反射炉 / 日本の産業革命の始まり

●日本の産業革命の始まりは佐賀藩から

江戸時代、鎖国政策で海外との交易をオランダと中国に限定していたが、

次第に外国船が来航し、日本との交易を求めてきたが、幕府はそれを断り続けた。

次第に外国船が来航し、日本との交易を求めてきたが、幕府はそれを断り続けた。

しかし、植民地化の危機が迫って来たため、日本各地で国防の機運が高まった。

| 最初に行動を起こしたのが、長崎の警備を担当する佐賀藩の鍋島直正。 1847年に幕府に海防の必要性を献策するも、その提案は却下された。 そのため、佐賀藩は独自で動いた。 それが大砲をつくるための反射炉をつくることであった。 しかしヨーロッパに対して300年も技術が遅れている日本が、外国の技術者を 招聘することの叶わない時代でもあった。 |

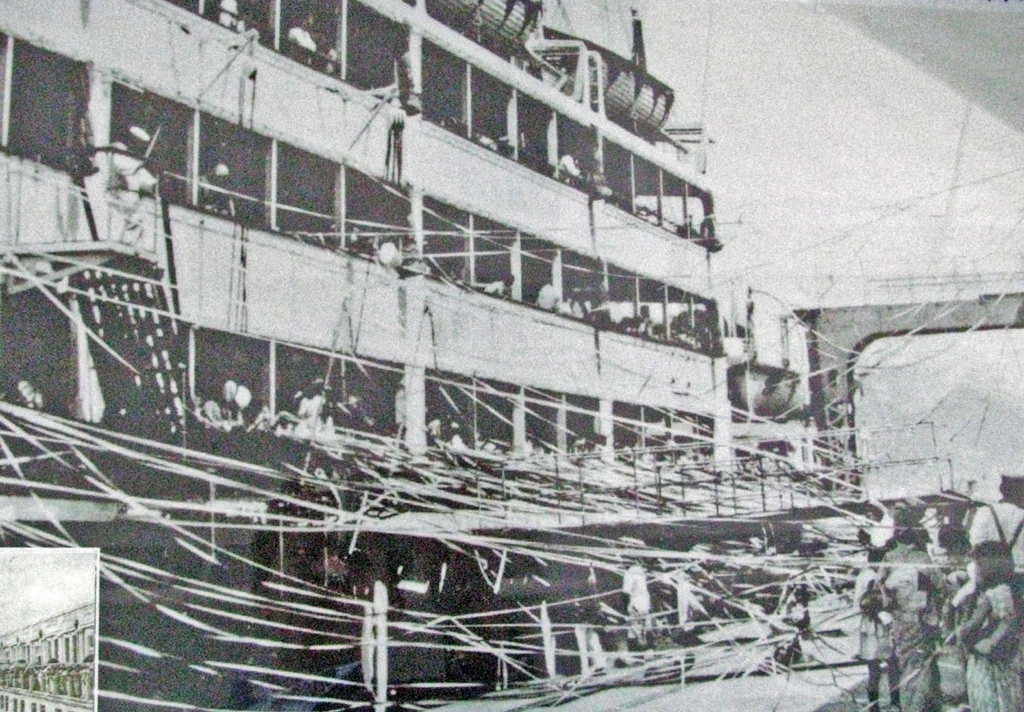

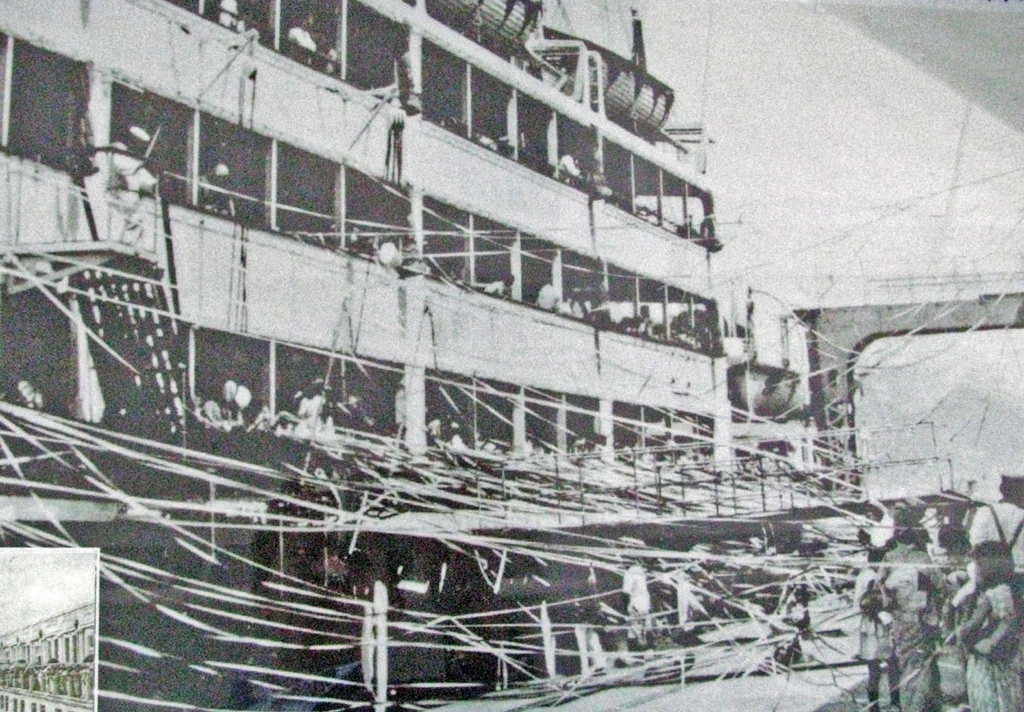

大連航路上屋 & 世界遺産

大連航路上屋

私の母も祖父母も、きっとここから満州に旅立った。

私の母も祖父母も、きっとここから満州に旅立った。

そして小さいころ、祖母から戦争のことを沢山聞かされた。

満州から帰った時は、ここではなかった。

関門海峡に沢山の機雷が落とされたから、ここには帰れなかった。

今度は、今は亡き祖母に代わって、戦争のことを伝えることも私の役目ではないかと、

この地を訪れて思いました。

この地を訪れて思いました。

今展開している世界遺産/明治日本の産業革命遺産の啓蒙活動にも、

戦争の歴史は伝えるべき重要な事柄だと思います。

戦争の歴史は伝えるべき重要な事柄だと思います。

世界遺産

なぜ、世界遺産/明治日本の産業革命遺産で戦争を伝えなければならないのか。

なぜ、世界遺産/明治日本の産業革命遺産で戦争を伝えなければならないのか。

この遺産群の世界遺産登録の訳は、遺産群そのものの価値が評価されたのではなくて、

下記の出来事を世界中に人々に伝えることです。

下記の出来事を世界中に人々に伝えることです。

①幕末から明治の初期にドラスティックな産業革命

②世界の誰も成しえなかった現在までの、急速な産業発展

戦争と共に発達してきた産業、戦後復興を原動力につくり上げた世界一の工業立国日本。

その近代化の中心舞台が北九州であり、戦争の経験された皆様のことを含めて、

北九州で展開された「世界遺産物語」を紹介していきます。

北九州で展開された「世界遺産物語」を紹介していきます。

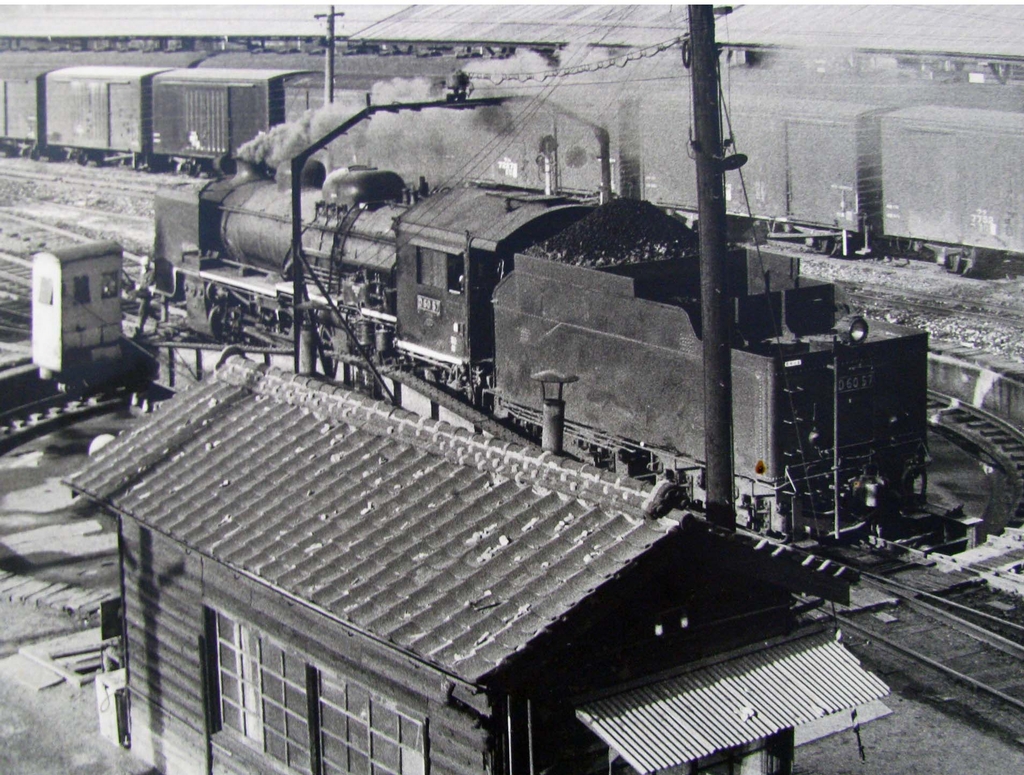

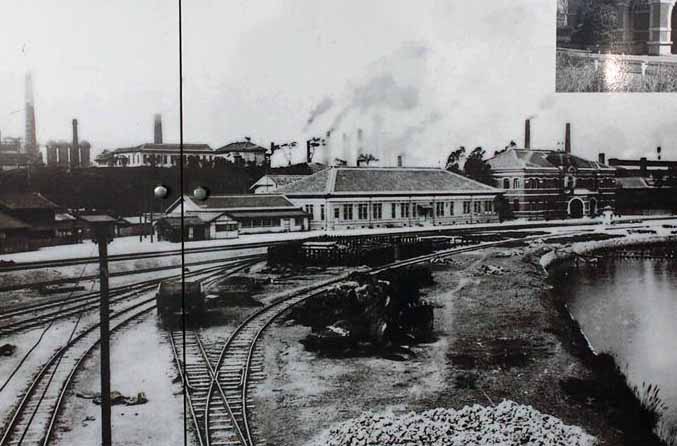

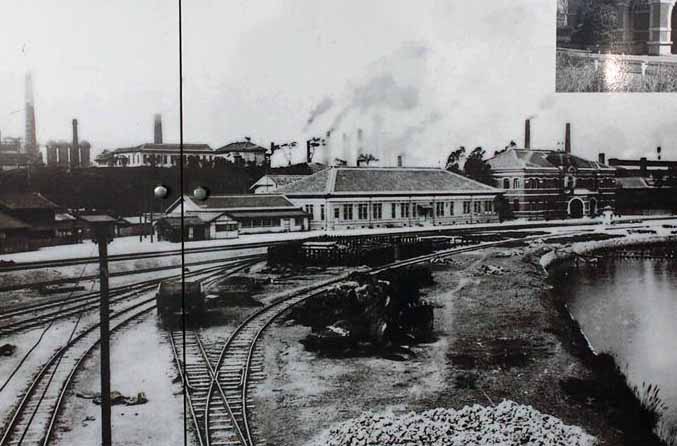

世界遺産物語 直方駅

日本の産業発展のために頑張ってきた直方駅

1891年に筑豊興業鉄道の若松~直方が開業、1899年には本格的に石炭輸送拠点駅とするため、

拡張が開始された。

そして、日本の産業ためになくてはならない筑豊からの石炭運び続けた。

第二次世界大戦後はエネルギー革命によって石炭の出荷量が減少するようになった。

そして1958年からは筑豊地区からの石炭輸送が減少に転じ、直方駅の作業も縮小していき、

1984年に貨物輸送駅としての幕を閉じる。

沼田尚徳 / 製鉄発展の礎を築いた男

製鉄所の発展の礎を築いた男 沼田尚徳の偉業

当時建設中の官営八幡製鐵所に入社し、30年余にわたり土木技師として辣腕を振るい、

製鉄所のみならず北九州工業地帯の基盤となる土木工事を次々と成功に導いた。

製鉄所のみならず北九州工業地帯の基盤となる土木工事を次々と成功に導いた。

その沼田尚徳の功績を紹介します。

水戸藩の沼田家

1875年(明治8年)、水戸藩に代々仕えた武家の家系で生まれた。

沼田家は尊王攘夷派/天狗党結成の発起人の一人である伯父沼田順次郎、

藩幹部の筆頭書記官で祖父沼田久次郎を持ち、そして祖父とともに「大発勢」と呼ばれる

討伐隊に加わり、明治維新後は教育者の道を歩んだ沼田順三郎の長男として生まれた。

藩幹部の筆頭書記官で祖父沼田久次郎を持ち、そして祖父とともに「大発勢」と呼ばれる

討伐隊に加わり、明治維新後は教育者の道を歩んだ沼田順三郎の長男として生まれた。

青年時代

1894年(明治24年)旧制第一高等中学に入学、そして新たに新設された京都帝国大学に

1897年(明治30年)に入学し土木技術や鉄筋コンクリート技術学び、更に水道施設や

琵琶湖疏水などの技術にも関心を持っていたと言われている。

1897年(明治30年)に入学し土木技術や鉄筋コンクリート技術学び、更に水道施設や

琵琶湖疏水などの技術にも関心を持っていたと言われている。

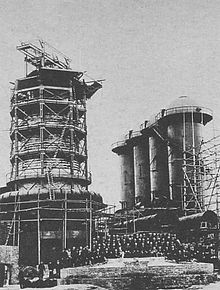

官営八幡製鐵所に入社

1900年(明治33年)に京都帝国大学を第一回生として卒業、当時建設中だった

官営八幡製鐵所に土木技師として入社した。

1901年(明治34年)に東田第一高炉に火が入り、日本で初めての銑鋼一貫製鐵所が

操業を開始する。

官営八幡製鐵所に土木技師として入社した。

1901年(明治34年)に東田第一高炉に火が入り、日本で初めての銑鋼一貫製鐵所が

操業を開始する。

最初の挫折

1916年(大正5年)に竣工した下大谷貯水池が、わずか1ヶ月余りの後に豪雨で脆くも決壊し、

製鉄所や付近の住宅地域に多大な被害を及ぼし住民1名の尊い命を奪う大惨事を引き起こした。

製鉄所や付近の住宅地域に多大な被害を及ぼし住民1名の尊い命を奪う大惨事を引き起こした。

事故の原因は堰堤の強度不足であった。事故により尊い命が犠牲になったことが大きな

心の痛手となり、その後この教訓から、建設現場を自らの足で歩き自分の目で確認する

現場第一主義の仕事スタイルを育んでゆく。

心の痛手となり、その後この教訓から、建設現場を自らの足で歩き自分の目で確認する

現場第一主義の仕事スタイルを育んでゆく。

渾身の大事業、河内貯水池

「土木は悠久の記念碑」製鉄所第三次拡張工事での水源地拡張対策の一環として1919年(大正8年)に竣工し、

8年の歳月をかけて1927年(昭和2年)に完成した。

8年の歳月をかけて1927年(昭和2年)に完成した。

当時は東洋最大級のダムで、「土木は悠久の記念碑」というヨーロッパの土木哲学を具現化すべく

英知と情熱を注いていく。

英知と情熱を注いていく。

かつてに河内は製鐵所から南10㎞ほど谷あいの31戸が暮らす自然豊かで平穏な農村、また都市の児童の

山村留学も受入れている教育先進地域。

その人達に立退きを快く応じてもらい、当時西日本最大の大事業が始まる。

山村留学も受入れている教育先進地域。

その人達に立退きを快く応じてもらい、当時西日本最大の大事業が始まる。

ダムには当時最新の土木技術をふんだんに用い、一方で現場の石材や自社鋼材を用いた独自の

設計で土木構造物への新しい挑戦をした。更に環境にも優しい工法を積極的に採用し、

将来市民の憩いの場所をすべく、橋から取水塔、管理事務所に至るまで欧米風の洒落たデザインを凝らした。

設計で土木構造物への新しい挑戦をした。更に環境にも優しい工法を積極的に採用し、

将来市民の憩いの場所をすべく、橋から取水塔、管理事務所に至るまで欧米風の洒落たデザインを凝らした。

このことは、先祖代々の土地と故郷の美しい自然を提供し、建設に協力を惜しまぬ村人へ何としても

恩返しでもあった。

恩返しでもあった。

安全管理でも最新の配慮がなされ、当時の西日本最大級の難工事にも関わらず8年の建設期間中1名の

死者も出さなかった。

死者も出さなかった。

80年経過した今でも給水の本来の機能を果たしながら、憩いの場として多くの人達の親閉まれている。

●独特の英知を凝らして作った堰堤 ヨーロッパの古城をイメージ当時コンクリートは高価の為、

粗石を混ぜて使用、銅板を内部に入れた伸縮継手で亀裂を防止した。

工事段階での型枠代わりに石壁をつくり、ダム完成の耐久性を確保。

使用した切石は12万個、加工時発生した小さな石も、付帯建築物に張付けて美観に

優れたダムを作り上げた。

それぞれの場所の景観に合わせて作った橋をつくっている。

その代表的なものが、日本で唯一残るレンティキュラー・トラス橋(レンズ型のトラス橋)の南河内橋である。

この形と色が実に自然と調和し、鉄の街八幡のシンボルとなっている。

●独特の英知を凝らして作った堰堤 ヨーロッパの古城をイメージ当時コンクリートは高価の為、

粗石を混ぜて使用、銅板を内部に入れた伸縮継手で亀裂を防止した。

工事段階での型枠代わりに石壁をつくり、ダム完成の耐久性を確保。

使用した切石は12万個、加工時発生した小さな石も、付帯建築物に張付けて美観に

優れたダムを作り上げた。

●河内貯水池にかかる橋

それぞれの場所の景観に合わせて作った橋をつくっている。

その代表的なものが、日本で唯一残るレンティキュラー・トラス橋(レンズ型のトラス橋)の南河内橋である。

この形と色が実に自然と調和し、鉄の街八幡のシンボルとなっている。

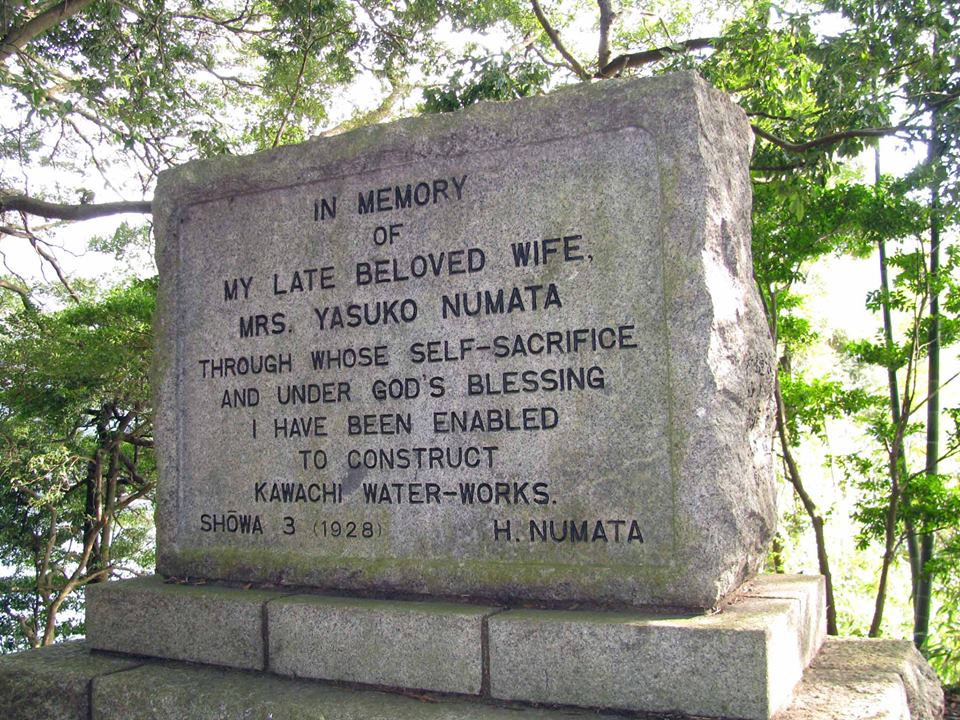

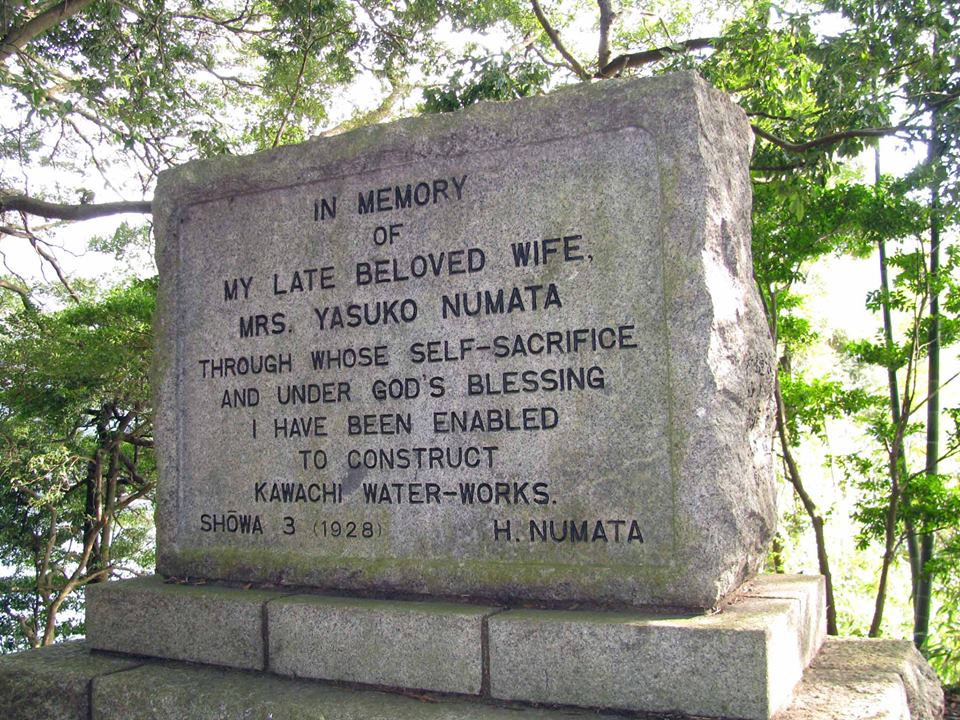

●悲しみを乗り越えて

建設中、沼田尚徳は現場では明るく振る舞っていたが、数々の悲しみを心に押し潜めていた。

山の神はこの大事業と引き換えにかけがえのない家族を貢ように強いていたようでもあった。

父そして5人の子供を次々と亡くした。そんな中明るく支えてくれたのが妻泰子。

父そして5人の子供を次々と亡くした。そんな中明るく支えてくれたのが妻泰子。

しかし、最愛の妻もダムの完成を待たずして猩紅熱でこの世を去ってしまった。

その後母も亡くなり、家族をダムが人柱として飲み込んでしまったような悲劇であった。

河内貯水池完成の翌年に、白山宮の参道に隣接した土地を自費で購入し、

妻泰子への感謝と哀悼の想いをこめて妻恋の碑を建てた。

河内貯水池完成の翌年に、白山宮の参道に隣接した土地を自費で購入し、

妻泰子への感謝と哀悼の想いをこめて妻恋の碑を建てた。

企業利益より社会貢献 沼田尚徳の美学

実直でロマンティストの沼田尚徳は、営利栄達にはあまり縁がなかった。これほどの大事業を成功させ、

製鉄所と八幡市の発展の礎を築いき、勲三等瑞宝章まで授与され、製鉄所では土木部長でありながら

製鉄所長官に次ぐ処遇を受けていた。

製鉄所と八幡市の発展の礎を築いき、勲三等瑞宝章まで授与され、製鉄所では土木部長でありながら

製鉄所長官に次ぐ処遇を受けていた。

にも関わらず、1930年(昭和5年)に55歳の誕生日を待たずして静かに勇退した。

その後、八幡、戸畑、若松市の委託として三市の上水道整備を指導し多大な貢献をし、

日本最大の軍事工場であった小倉陸軍造兵廠の土木関連業務も手がけたが、

1934年(昭和9年)に全ての職を辞し田舎に陰棲した。

日本最大の軍事工場であった小倉陸軍造兵廠の土木関連業務も手がけたが、

1934年(昭和9年)に全ての職を辞し田舎に陰棲した。

遠 想

河内貯水池の堰堤を見下ろす小高い場所にヨーロッパの古城を模したと言われる管理事務所が建っている。

ここから河内貯水池を静かに見下ろしながら、遠く未来の想いを馳せているに違いない。

その未来の姿はどのようなものであったのであろうか。それは百年経った今でも人々の

潤し続ける河内貯水池の姿、そして彼が残した礎の上にいつまでも成長を続ける

日本の未来だったのではなかろうか。

潤し続ける河内貯水池の姿、そして彼が残した礎の上にいつまでも成長を続ける

日本の未来だったのではなかろうか。

本投稿は、西日本ペットボトルリサイクルの千々木亨氏の論文 鉄都に生きる男たちから

引用させてもらいました。

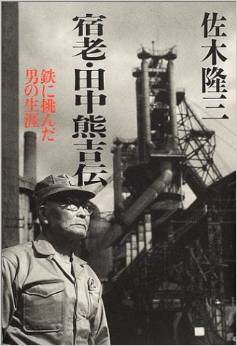

田中熊吉 「高炉の神様」

生涯現役を貫いた「高炉の神様」田中熊吉

官営八幡製鐵所の東田第一高炉の建設時1899年(明治32年)に職工として入社。

100歳まで生きると宣言し、生涯現役を貫き通し、1972年(昭和47年)の数え年の100歳で

人生の幕を閉じる。

人生の幕を閉じる。

生涯を高炉に捧げ、「高炉の神様」としてその功績を讃えられている、「田中熊吉」人生ドラマも

紹介していきますのでお楽しみにしておいてください。

紹介していきますのでお楽しみにしておいてください。

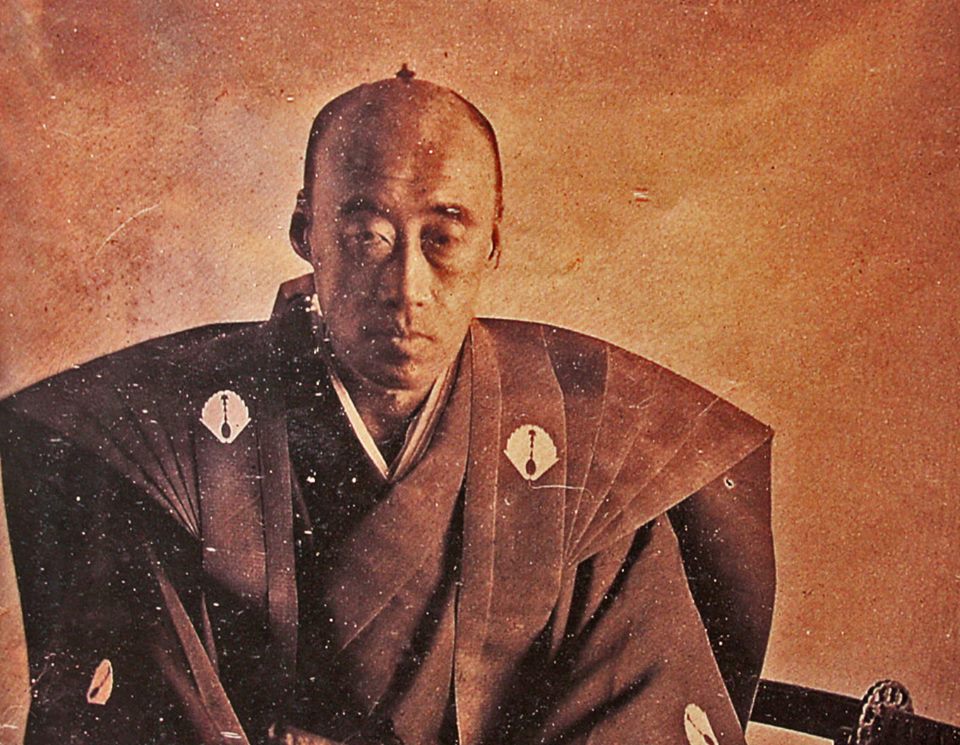

清虚

今も部埼で海の安全を守り続けている『清虚』

九州の最北端の部崎は航海の難所で多くの人が遭難していました。

大分県国見町の旅僧「清虚」は高野山に行く途中、これを知り青浜に降り、この難所から人を救おうと

燈明台を建て、日中は托鉢をしながら夜は火を焚き続けた。

九州の最北端の部崎は航海の難所で多くの人が遭難していました。

大分県国見町の旅僧「清虚」は高野山に行く途中、これを知り青浜に降り、この難所から人を救おうと

燈明台を建て、日中は托鉢をしながら夜は火を焚き続けた。

雨の日も風の日も休むことなく13年間焚き続け74歳で村人に見守られて世を去りました。

このあとも村人に引き継がれて、明治5年の部埼灯台(洋式灯台)ができるまで続けられた。

海辺には清虚の大きな像が1972年に建てられいまも海を見守っています。