大分県の観光情報

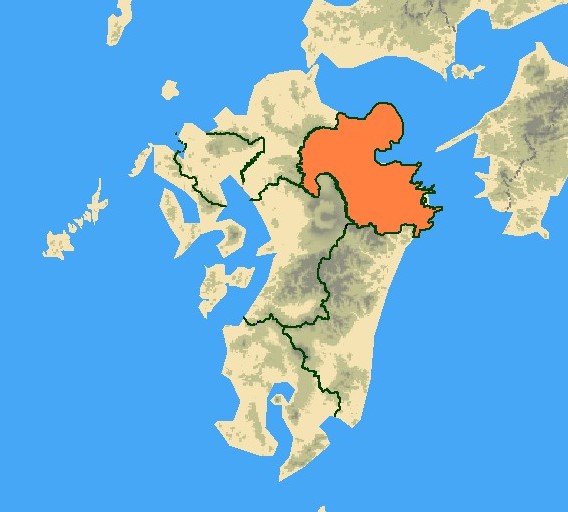

大分県は、九州の北東部に位置する、人口110万人の県で、県庁所在地は大分市です。

別府温泉や、由布院温泉をはじめとする多くの温泉を有し、源泉数(4,538ヶ所)、湧出量

(291,340L/分)ともに日本一であり、「日本一のおんせん県おおいた」をキャッチフレーズ

に温泉をアピールしています。

|

大分県の東部のほぼ中央に位置し、西側には2つの火山・由布岳と 鶴見岳を中心にした連山と、東には瀬戸内海(別府湾)に面して います。2つの火山の東側に多数の温泉が湧き出ていて、源泉数、 湧出量ともに日本一です。また、奇観を呈する自然湧出の源泉を 観光名所化した別府地獄めぐりなど観光スポットも充実して おります。 |

|

大分県のほぼ中央に位置し、由布岳の麓に広がる由布院温泉がある 観光都市です。温泉湧出量、源泉数ともに、別府に次いで全国2位の 豊富な湯量を誇ります。 由布院駅から温泉街の方向に延びる通称「由布見通り」や、そこから 金鱗湖に続く「湯の坪街道」には、しゃれた雑貨屋やレストランが 立ち並びます。 |

|

玖珠は、大分県の中西部に位置する、玖珠郡に属するまちです。 町域は九州山地に含まれており、多数のメサが盆地を取り囲む 特徴的な景観を呈します。町域の多くは耶馬日田英彦山国定公園に 指定されています。 九重は、玖珠町に隣接する、玖珠郡に属する まちです。全域が山地である。町域の多くは阿蘇くじゅう国立公園 に指定されています。 |

|

大分市は、大分県の沿海部のほぼ中央に位置する県庁所在地です。 古くは豊後国の国府が置かれ、府内と呼ばれた。中世には大友氏の 城下町として発展し、戦国時代にはキリシタン大名大友宗麟の庇護 のもと、日本におけるキリスト教布教の中心地となり、南蛮文化が 花開きました。臼杵は大分市に隣接する都市で、国宝の臼杵石仏や 醤油の製造で有名。近年では城下町の町並みでも知られるように なりました。 |

|

奥豊後は、大分県(旧豊後国)南西部の大野川の上中流にあたる 地域で、竹田市や豊後大野市を中心とした地域です。 竹田市は、 瀧廉太郎が「荒城の月」の構想を練った岡城で知られる城下町です。 豊後大野は9万年前の阿蘇山大噴火の名残で、多様な地形・地質が みられる場所で、原尻の滝や沈堕の滝を始めとする多く珍しい 自然があります。 |

|

国東半島は、大分県の北東部に位置する半島です。標高721mの 両子山をはじめとする両子火山群の峰々がそびえており、半島全体 が円に近い火山地形である。丘陵地と谷が海岸に向かって放射状 に伸びています。奈良時代から平安時代にかけて、仏教に宇佐八幡 の八幡信仰を取り入れた「六郷満山」と呼ばれる仏教文化が形成 され、山岳地域の険しい山道を歩く「峰入り」と呼ばれる難行が 行われるようになりました。 |

|

宇佐は、大分県の北部、国東半島の付け根に位置する市です。 全国4万社余りの八幡宮の総本宮宇佐神宮があり、正月には全国 からの参拝客でにぎわいます。また宇佐は安心院と合併したたね、 市内には宇佐宮以外にも観光名所が多く、県内有数の観光都市です。 |

|

中津は、大分県の北西端に位置する市で、大分県内では大分市、 別府市に次いで人口が3番目に多い都市です。 城下町で、青の洞門、 羅漢寺、福澤諭吉旧居、中津城などの文化財や歴史的建造物、 市域南部には景勝地の耶馬渓がある観光都市です。 |

大分県の地図

|

う う |

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行

北九州発バスツアー / 宗像 & 福津の旅

お客様の団体のための、北九州発着・オーダーメイドバスツアーです。

自治会、婦人会、老人クラブ、趣味のクラブ、職場の仲間、同窓会や子ども会などの

各種の旅行にご利用ください。参加人数に応じた貸切バスの手配から、

お好みに合わせた食事場所のアレンジや観光施設の手配まで行います。

また参加者全員に時間行程や旅先の情報を記載した「旅のしおり」をお配りします。

ツアーのポイント

宗像と福津は、玄界灘に面した自然豊かなところです。

また、隣国との密接な交易の歴史もあり、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が

世界遺産に登録されており、その構成遺産のひとつが、宗像大社・辺津宮と

新原・奴山古墳群を訪問します。「光の道」の神社としても知られている宮地嶽神社、

『海賊と呼ばれた男』のモデルとなった出光佐三氏の生家がある唐津街道赤間宿も巡ります。

行 程

8:30 北九州市のご指定の場所 出発

=== 北九州都市高速 → 国道495号 → 県道300号 → 宗像 ===

・道の駅むなかた

・昼 食 夕陽の見える割烹旅館 華杏の海鮮料理

=== 若宮IC → 九州自動車道 → 北九州都市高速 ===

17:00 頃 北九州市のご指定の場所 解散

旅の見どころ

全国的にも名高い宗像大社は、天照大神の御子神・三柱の姫神様を祀っていまする。

三宮の総社である「辺津宮」は、三姫神のうち三女にあたる市杵島姫神を主祭神と

しています。皇室、国家を守護する神として、宗像大神をお祀りする神社は全国に

6000余社あり、宗像大社はその総本宮です。2017年に「神宿る島」宗像・沖ノ島と

関連遺産群としてユネスコ世界文化遺産に登録されました。

|

「宗像三女神降臨の地」として伝わる“高宮祭場”は、間近で直接見ることが出来る

全国でも数少ない古代祭場の一つです。奈良時代以前は社殿が無く、神奈備としての

杜や山や島などを聖なる所と祀られていました。いにしえの時を今に伝える高宮祭場は、

今日では数少ない神籬の古代祭場であり、古神道の聖地として多くの崇敬を集めています。

海を越えた交流の担い手として沖ノ島祭祀を行い、信仰の伝統を育んだ古代豪族宗像氏の

墳墓群です。 宗像氏は、5〜6世紀にかけて、入海に面し沖ノ島へと続く海を一望する台地上

に墳墓群を築きました。前方後円墳5基、円墳35基、方墳1基の計41基が現存しています。

|

|

|

創建は約1700年前と古く、主祭神は「神功皇后」です。古事記や日本書記によれば、

神功皇后が渡韓の際に宮地嶽の山頂から開運を祈ったとされ、以来、「何事にも打ち勝つ開運の神」

として長い間信仰されてきました。3つの日本一がある神社で、重さ5トンの大注連縄、大鈴と

大太鼓があります。また参道の先にある相島に夕陽が沈み、光り輝く道となる「光の道」の神社

としても知られています。1年のうち、2月と10月だけ出会える感動的な光景です。

|

|

|

唐津街道赤間宿は筑前21宿のうちの一つとして江戸時代から明治期の鉄道開通期までは宿場町

として、宗像地方の物資の集積地として発展しました。今も白壁や格子窓といった昔の家並みが

残っています。出光興産創始者、出光佐三翁の生家も残っています。

2014年(平成26年)にオープンした、宗像市東部観光拠点施設で、歴史深く、遺跡・史跡などの

観光スポットが数多く点在する宗像市東部エリアの魅力を訪れた人たちに伝え、その魅力を知って

もらうことを目的としています。施設内では赤間、赤間西、吉武、南郷エリアをはじめとする、

観光情報の発信や歴史資料の展示ゆっくりとお茶を楽しめるカフェも設置。宗像市や唐津街道

ゆかりの特産品も購入することができます。

|

|

|

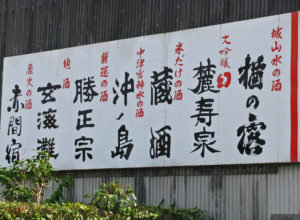

1790年(寛政2年)に三郎丸にて創業。明治6(1873)年の筑前竹槍一揆で打壊しにあったのちに

現在地に移りました。宗像大社のご神酒「楢の露」や「沖ノ島」の醸造元として知られ、

主屋と煙突は国の有形文化財に登録されています。酒蔵見学も可能です。

|

|

|

2016年(平成28年)に開室した出光佐三翁にまつわる資料を常時展示しています。

出光興産の創始者である出光佐三翁(1885~1981)は、愛郷心が強く、地域の振興に物心両面で

尽くしました。唐津街道赤間宿は、出光佐三翁ゆかりの地であり、生家がそのまま残っております。

小説『海賊と呼ばれた男』のモデルとなった人物としても有名で、2016年12月に映画化されました。

|

|

|

宗像&福津の地図

お問合せ・お申込先

ジャパン九州ツーリスト株式会社

福岡県知事登録旅行業 第3-688号

電話 093-521-8897 FAX 093-521-8898

Email info@japan-kyushu-tourist.com

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行

北九州発バスツアー / 宗像 & 大島 の旅

お客様の団体のための、北九州発着・オーダーメイドバスツアーです。

自治会、婦人会、老人クラブ、趣味のクラブ、職場の仲間、同窓会や子ども会などの

各種の旅行にご利用ください。参加人数に応じた貸切バスの手配から、

お好みに合わせた食事場所のアレンジや観光施設の手配まで行います。

また参加者全員に時間行程や旅先の情報を記載した「旅のしおり」をお配りします。

ツアーのポイント

世界遺産に登録された、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群。

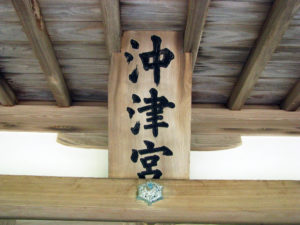

その中心が、宗像三女神を祀る辺津宮、中津宮、沖津宮から成る宗像大社です。

宗像と自然豊かで聖なる島・大島を巡り、古くから継承された自然と神々を崇拝

する日本人の心の故郷に触れましょう。

行 程

8:30 北九州市のご指定の場所 出発

=== 北九州都市高速 → 九州自動車道 若宮IC ===

大島渡船「旅客船しおかぜ」で神湊から大島へ 11:15 神湊 → 11:40大島

・天真名井

・昼 食 民宿

・大島観光(民宿のマイクロバス利用)

旅客船「しおかぜ」で神湊へ移動

=== 若宮IC → 九州自動車道 → 北九州都市高速 ===

17:00 頃 北九州市のご指定の場所 解散

旅の見どころ

全国的にも名高い宗像大社は、天照大神の御子神・三柱の姫神様を祀っていまする。

三宮の総社である「辺津宮」は、三姫神のうち三女にあたる市杵島姫神を主祭神と

しています。皇室、国家を守護する神として、宗像大神をお祀りする神社は全国に

6000余社あり、宗像大社はその総本宮です。2017年に「神宿る島」宗像・沖ノ島と

関連遺産群としてユネスコ世界文化遺産に登録されました。

|

「宗像三女神降臨の地」として伝わる“高宮祭場”は、間近で直接見ることが出来る

全国でも数少ない古代祭場の一つです。奈良時代以前は社殿が無く、神奈備としての

杜や山や島などを聖なる所と祀られていました。いにしえの時を今に伝える高宮祭場は、

今日では数少ない神籬の古代祭場であり、古神道の聖地として多くの崇敬を集めています。

神湊と大島を結ぶ「フェリーおおしま」が5便、「旅客船しおかぜ」が2便、毎日運航して

います。所要時間はフェリー「おおしま」で約25分、旅客船「しおかぜ」で約15分です。

なお、第2・第4水曜日の第2便は、「旅客船しおかぜ」を運航します。

大島は宗像市神湊から7キロメートル離れた、人口700人ほどの福岡県で最も大きな島です。

中津宮は、大島に鎮座する宗像大社の三つの宮の一つで、宗像三女神の端津姫神を祀っています。

境内には「天の川」という川が流れています。天上の天の川になぞらえた

この川をはさんで、牽牛社・織女社があります。中津宮で最も盛大な神事である七夕祭は、

旧暦の7月7日に近い8月7日に行われます。

|

|

|

宗像大社の「中津宮」が鎮座する大島には、長い歴史と伝説に彩られた湧き水

「天真名井(あめのまない)」があります。今、湧き水があるのは、宗像大社の「中津宮」

の境内で、木々がうっそうと茂り日中でも薄暗い。近くに島の最高峰、御嶽山を源とする

「天ノ川」です。天真名井から湧き出た水も、この川に流れ込みます。

口に含むと、ほのかに甘みを感じる。地元では、長寿に効能があるとされる。

|

|

|

昼食 大島の民宿

|

|

|

大島の最高峰、標高224mの御嶽山山頂にある展望台です。360度の大パノラマが広がり、

天気の良い日には沖ノ島や地島、相島などのほか、犬鳴山、英彦山などの山々を見渡すことが

できます。また、春には桜やツツジの花が美しい場所として知られています。

|

|

|

大島の北部にある展望所。市営牧場内を通る道を歩いていくと小高い丘の上に見えてくる

赤い風車が目印。眼前に海を望む最高のロケーションで、爽やかな海風とゆったりとした

時間の流れを感じることができます。また、大島灯台まで散歩道が続いており、海岸風景を

眺めながらのウォーキングもおすすめです。

|

|

|

ユネスコ世界文化遺産である「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の構成資産です。

大島の北岸に建てられた建物からは海の向こうにある「神宿る島」沖ノ島を望むことができ、

沖ノ島を御神体として拝む拝殿のような役割を果たしています。また、沖ノ島は女人禁制で

あることから、女性たちはこの遙拝所から沖津宮に向かって祈りました。建物に向かう階段の

手前には寛永3年(1750年)と刻まれた石碑が残っていることから、少なくともこの時代には

遙拝所があったと推測できます。空気の澄んだ日には沖ノ島の島影がはっきりと見えます。

|

|

|

旅行代金

お客様の人数、発着場所、食事の内容や訪問する観光施設等の旅行条件に従い

パッケージとして見積致します。

宗像の地図

大島の地図

お問合せ・お申込先

ジャパン九州ツーリスト株式会社

福岡県知事登録旅行業 第3-688号

電話 093-521-8897 FAX 093-521-8898

Email info@japan-kyushu-tourist.com

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行

皿倉山

標高622mの山頂から北九州市を一望できる皿倉山。

夜になると、日本新三大夜景にも指定されている、世界一ダイナミックな夜景が楽しめます。

山頂までは、皿倉山登山鉄道のケーブルカーとスロープカーを使えば、山麓駅から山頂駅まで

10分で行くことが出来ます。

また複数の登山ルートが整備されていますので、トレッキングを楽しむこともできます。

|

|

|

|

観た人誰もが世界一と絶賛する、日本新三大夜景に登録されている皿倉山からの北九州の夜景。

しかし稲佐山からの長崎の夜景は日本新三大夜景と世界三大夜景にも登録されています。

果して長崎の夜景が北九州の夜景より素晴らしいのでしょうか。その答えは対比すると分かります。

夜景の規模そして光の数と密度が全然違います。

是非世界一の夜景を自分の眼で観に行きましょう。

|

|

|

昼間の頂上からの眺め

|

宗像、芦屋、八幡 |

八幡、若松 |

戸畑、小倉、門司 |

|

ケーブルカーからの眺め |

ケーブルカーからの眺め |

山頂からの眺め 小倉方面 |

|

東田地区 |

若戸大橋 |

関門橋 |

北九州の工業地帯

|

八幡地区 |

戸畑地区 |

小倉地区 |

頂上までのアクセス

|

山麓駅 |

ケーブルカーで山上駅へ 所要時間 5分 |

スロープカーで展望台駅へ 所要時間 3分 |

最寄りの駅・JR八幡駅から山麓駅までのアクセス

無料シャトルバスが運行しています。所要時間10分

|

JR 八幡駅 |

小伊藤山公園 |

山麓駅 |

基本情報

ケーブルカー山麓駅

| ・住 所 | 北九州市八幡東区大字尾倉1481-1 |

|

・山麓駅までのアクセス |

無料シャトルバスの場合:JR八幡駅から山麓駅間を運行 所要時間10分 車の場合:北九州都市高速 大谷ICより5分 徒歩の場合:JR八幡駅から25分 |

皿倉山ケーブルカー

| ・山麓駅から山上駅へ | ケーブルカーカー利用 所要時間 5分 |

| ・山上駅から展望台駅へ | スロープカー利用 所要時間 3分 |

| ・料 金 | ケーブルカー・スロープカー往復通し 大人 1,230円、小ども 620円 |

| ・営業時間 | 皿倉山ケーブルカー 【4月~10月】10:00~22:00(上り最終21:20) 【11月~3月】10:00~20:00(上り最終19:20) |

| ・定休日 | 毎週火曜日 |

皿倉山周辺の地図

手向山公園

背後に足立山系を控えた、響灘と関門海峡を望む絶景スポットです。

展望広場からは、眼下に広がる日本製鉄 九州製鉄所の戸畑と小倉の工場群や武蔵、

小次郎の決闘「舟島(巌流島)」、そして関門橋も望むことができます。

江戸時代は、小倉小笠原藩の家老宮本伊織の所領地で、明治から昭和にかけては旧日本軍の

砲台地、終戦後は公園になったという歴史があり、園内では、武蔵・小次郎の碑や探照灯台、

砲座跡などの石碑や史跡に出会えます。

4月には、毎年、武蔵・小次郎を偲んで「武蔵・小次郎まつり」が開催されます。

|

日本製鉄 九州製鉄所 戸畑 |

|

巌流島と関門橋 |

|

手向山公園 展望広場 |

武蔵顕彰碑 |

佐々木小次郎の碑 |

基本情報

| ・住 所 | 北九州市小倉北区赤坂4 |

| ・アクセス |

車:北九州都市高速 小倉駅北ICから約15分 |

手向山公園周辺の地図

西日本工業倶楽部(旧松本家住宅)

現存する洋風住宅の中で最も華麗な建築の一つ

アール・ヌーボーの館と称され、国の重要無形文化財に指定されています。

|

|

|

瓦葺で、洋館とは渡り廊下で繋がっています。

|

|

|

配置され、大広間から階段室を経て二階へ上がります。

(18畳、9畳、8畳)が配置されており附庇及び突起部には内玄関、厨房などがあります。

歴 史

・1908年(明治41年)洋館および日本館の建設着工

基本情報

| ・住 所 | 北九州市戸畑区一枝 1-4-33 |

| ・アクセス | 車:JR小倉駅から約15分 |

西日本工業倶楽部周辺地図

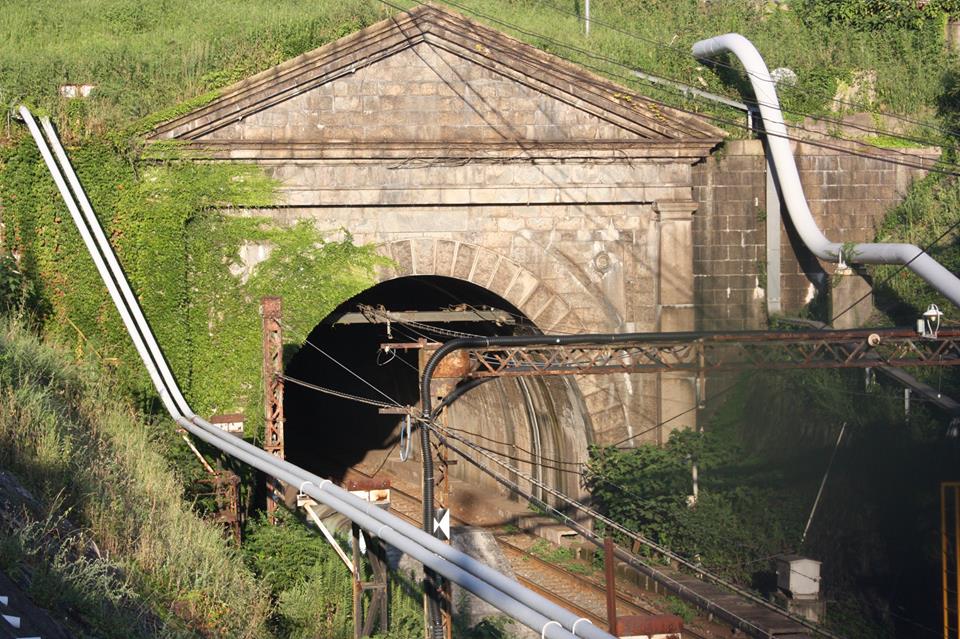

くろがね線

戸畑と八幡を結八幡製鐵所の専用鉄道

八幡製鐵所は、戸畑で操業していた東洋製鐵と1921年に合併した当時から、戸畑地区で生成する

熔銑を船舶で八幡へと輸送していたが、海上輸送のリスクと不経済性が指摘されていた。

一方八幡地区では、高炉の溶銑をつくるときの副産物である鉱滓(スラグ)の処理が問題化していた。

これらの打開策として建設されたのが、戸畑地区と八幡地区を鉄道で結ぶくろがね線。

・八幡地区と戸畑地区を結ぶ、全長6kmの鉄道

・宮田山トンネル:1180m

・レール幅:1067mm(旧国鉄/JR在来線と同じ)

・設計者:河内貯水池建設の総指揮である沼田尚徳

・工期:1927年(昭和2年)起工し、1930年(昭和5年)に完成した。

出水等に見舞われて難工事だった。

使用目的

開業当初は戸畑で出来た銑鉄を八幡に輸送し精錬した、一方で八幡で出来た鉱滓を戸畑に

輸送し戸畑地区拡張のための埋立に使われた。

現在では、半製品のスラブ、ホットコイルやレール等の輸送に使われています。

くろがね線の様子

|

一枝地区から宮田山トンネルへ |

宮田山トンネル戸畑側入口 |

|

宮田山トンネル八幡側入口 |

トンネルを抜けて八幡へ |

|

枝光の県道を渡る架構 |

枝光の県道を渡る架構 |

今は珍しい、リベット継手 |

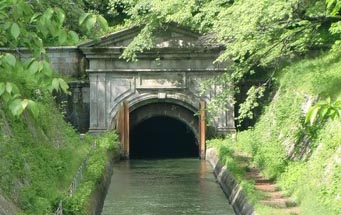

琵琶湖疏水の山トンネル東口にも似ている八幡側洞門

|

くろがね線 八幡側洞門 |

琵琶湖疏水 山トンネル東口 |

このことは、設計者沼田尚徳が琵琶湖疏水の設計者の田辺朔郎の著書の愛読者で、

学生時代に良く目にした琵琶湖疏水を参考にしたのではないだろうか。

くろがね線周辺地図

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行

若松北海岸・遠見ヶ鼻

若松北海岸は、玄海国定公園の始まりの場所です。その中で、最も眺望が美しいところが

遠見ケ鼻です。妙見埼灯台があり、いかにも荒海の岬といった感じです。江戸時代には

遠見番所が設けられ、沖の密貿易船、難破船、外敵等の異変に備えていました。

灯台の立つ断崖から見下ろす海の色、沖の島々、しま模様を描いた岩肌など見応えが

十分です。この景色は環境未来都市・北九州を代表する自然の美の一つです。

|

|

|

基本情報

| ・住 所 | 北九州市若松区有毛 |

| ・アクセス | かんぽの宿北九州より徒歩5分 |

若松北海岸・遠見ヶ鼻周辺地図

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行

世界遺産 / 遠賀川水源地ポンプ室

世界遺産・明治日本の産業革命遺産の遠賀川水源地ポンプ室。

八幡製鐵所に水を供給するために1910年に稼働を開始し、100年以上経過した今でも、

当時と変わらぬ威厳のある姿のポンプ室から、毎日八幡製鐵所(現日本製鉄 九州製鉄所)で

必要とする水の約70%を休みなく送り続けている製鐵所の心臓部です。

このことはまさに世界遺産に登録された明治日本の産業革命遺産を代表していると

いっても過言ではありません。

|

|

|

|

ポンプ室建設の背景

官営八幡製鐵所が1901年(明治34年)に操業を開始した。

操業当初の鉄の年間の生産量は9万で、鉄づくりに必要な水の供給は構内に造られた

高見貯水池から行われていました。その後、1904年に日露戦争が勃発し、兵器や弾薬の生産のため

鉄の需要が26万トンと大幅に高まりました。そのため1906年に第一次拡張計画を策定し、年間の

生産量を18万トンに増やすために設備を拡張することになった。鉄づくりには大量の水を必要とし、

高見貯水池では対応できないため、新たな水源を遠賀川に求めました。そしてポンプ室を八幡製鐵所

から最も近い中間市に設け、配管を使って送水するようにした。

ポンプ室の建設

ポンプ室の建設が1906年から始まりました。

配管の総延長は12km、送水システムの設計は近代水道の父を呼ばれる東京帝国大学教授の

中島悦治氏によるもので、石炭ボイラーと蒸気ポンプはイギリスから輸入しました。

当初は筑豊の石炭を燃焼させて蒸気をつくっていたため、煙突も設けられていたが、

今は解体されてます。また、敷地内には筑豊から輸送してきた石炭の卸場やトロッコ列車の

跡も見つかっています。ポンプ室の建屋は、奈良国立博物館の設計も行った舟橋喜一氏によるもので、

平屋建ての煉瓦造り、幅20mx長さ40m。赤煉瓦と一部コーナーの柱には黒田泰造が開発した

鉱滓煉瓦(鉄づくりの時の副産物である鉱滓を使った煉瓦)が使用されています。

大正期には約50名の従業員が働き、ポンプ室の周りに官舎も建てられていました。

1950年(昭和25年)には、電動モーターを使ったポンプに取り換えられ現在に至っています。

そして操業開始から100年以上経過した今でも、当時と変わらぬ威厳のある姿のポンプ室から、

毎日八幡製鐵所で必要とする水の約70%を休みなく送り続けている製鐵所の心臓部です。

基本情報

| ・住 所 | 福岡県中間市土手の内1-3-1 |

| ・アクセス | 車:北九州都市高速黒崎ICから約20分 |

北九州の地図

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行

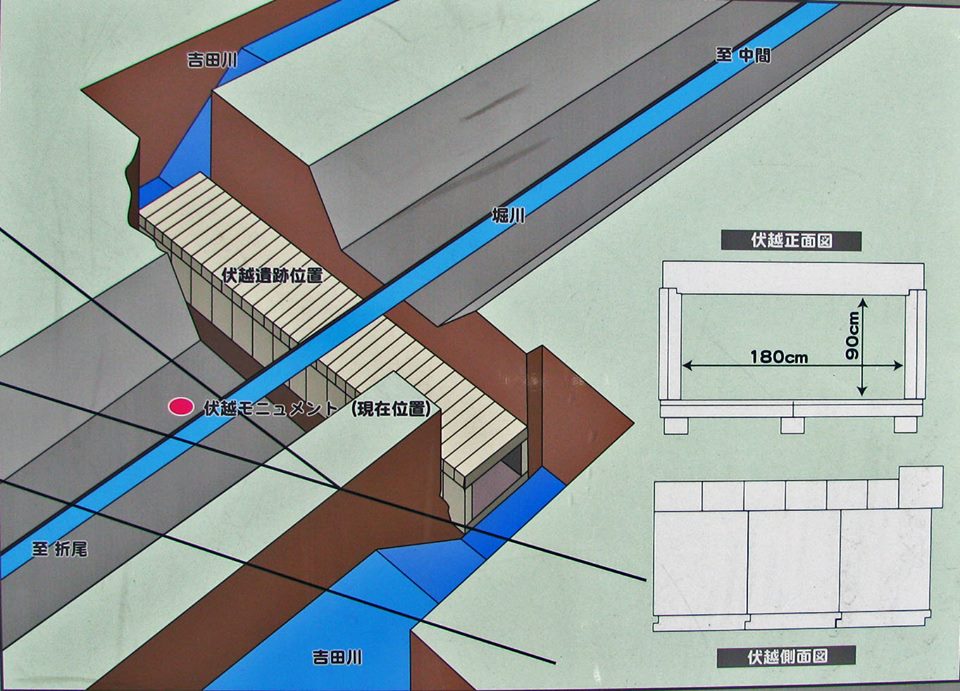

堀 川

|

|

|

このような状況下、筑前藩主黒田長政が、遠賀川の支流をつなぎ、洞海湾にその水を

灌ぐことで洪水や、干ばつの被害を防ぐ目的として堀川を建設することにした。

|

寿命の唐戸 |

水 巻 |

河守神社 |

|

車返しの切り通し |

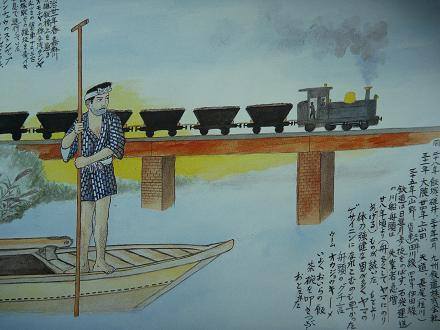

川ひらたでの石炭運搬 |

折 尾 |

折尾が繁栄していく。明治に入り、堀川を通過する川ひらたの通過数も大幅に増え、

日本の産業近代化に大きく貢献してきた。

だんだん少なくなり、1932年(昭和12年)には175年に及ぶ長い期間貢献し続けてきた水運の

歴史が幕を閉じた。

|

山本作兵衛の絵・遠賀川 |

遠賀川 |

若松 ごんぞう小屋 |

|

吉田の伏せ越し |

曲 川 |

撤去された曲川の伏せ越し |

宝川と呼べるようにしましょう。

堀川の地図

ホーム 北九州発バスツアー 環境・エコツアー 修学旅行 個人旅行 九州の観光情報 外国人旅行